一昨年の姉との日帰り秩父旅行は、毎度ながら急に行先を決めたから、緻密な計画なんてのは全く立てませんでした。しかし即座に基本的な情報はググって、この「ちちぶ銘仙館」は是非訪ねたいと思いました。

ちちぶ銘仙館、つまり秩父名産の絹織物「銘仙」専門の博物館です。かつての秩父絹織物協同組合の工業試験場の建物を利用していて、古い建築物自体が、ひゃー素敵。

「近代建築の三大巨匠」の一人でアメリカ人建築家、フランク・ロイド・ライトの考案で、大谷石積みを取り入れた洋風建築で、昭和5年(1930年)に建設されました。現在は、国の有形文化財に登録されています。

玄関では、銘仙の着物のミニチュアを着たブライスがお出迎え。ここで外履きを脱ぎ、スリッパに履き替えます。

応接室の内装が、また素敵です。当時いかに秩父の絹織物が人気で、この地方の経済が潤っていたかを物語っているようです。

窓や扉の装飾からして凝っています。西洋風建築でも、やはり西洋の物とは異なる独特な「昭和モダン」です。

右端の木のような装飾品は、養蚕農家に伝わる豊作祈願のニワトコの木から作られた小正月飾りで、「削り花」「繭玉」と呼ばれるそうです。

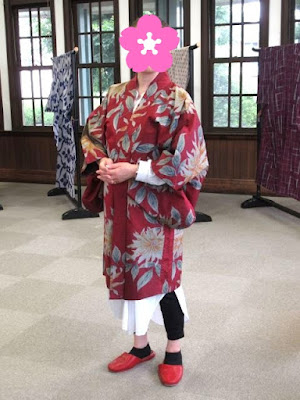

銘仙の生地から作られた洋装も展示されています。

それでは、順路通りに展示を見て廻ります。

あちこちに、「あの花」のキャラクターも混じっています。

絹織物には欠かせない養蚕についてから、詳しく説明されています。

銘仙は、元々養蚕業と絹織物業が盛んであったこの秩父と、群馬県の伊勢崎が発祥の地と言われ、後に足利、桐生、八王子が加わって五大産地と呼ばれました。

これは、柄の見本帳でしょうか。レトロな印刷物の味が出ています。

当時のパッケージも興味を引きます。

時代に寄るデザインの移り変わりが、また興味深い。明治時代の秩父織物は、こんなに地味だったのです。銘仙は江戸時代中期から存在していたと言われ、クズ繭等の売り物にならない、言わばB級品の絹糸で織られた、元はあくまで自家用の日常着用の生地だったそうです。それ故に柄も縞模様とか単純で、色味も渋い物ばかりでした。やがてその丈夫さが江戸に伝わり、歌舞伎役者や粋な江戸っ子に持て囃されたそうです。

江戸時代は身分に寄って、例えば農民の絹着用は御法度等の厳しい規則がありましたが、明治時代に入ってそれがなくなり、寄り多くの人々が絹の着物を着用出来るようになりました。その為、銘仙は比較的手頃な絹織物として、更に一般市場に広く出回って行きました。

次第に洋装の文化も日本に入って来ましたが、多くの人にとっては、未だ経済的にも習慣的にも手を出すのが難しい高嶺の花でした。そこで女学生や職業婦人を中心に、銘仙のデザインの自由さと手軽さが洋装に匹敵するファッション性の高さと注目され、外出着や生活着として人気が上がって行きました。

明治末(20世紀初頭)には、女学生の服装が華美になり過ぎないよう、「服装は銘仙以下」と校則を定める女学校も出て来ました。銘仙は絹地とは言え、それ程高級と見なされていなかったからです。しかし、若い女性が華やかに装いたいのは今も昔も同じ。

じゃあ素材が銘仙でさえあれば、どんな柄でも校則違反ではなかろうと抜け穴を見付け、製造側も結託し、当時流行していたアール・デコやキュービズムの要素も貪欲に取り入れ、鮮やかな色彩の斬新な柄が沢山生まれ、銘仙は一大ブームを巻き起こしたそうです。

恐らく都市部の中産階級以上に限られた現象だとは思いますが、現代でもジェンダー・ギャップ指数がイスラム教国より劣って世界最下位に近く、当時は一層女性の立場がガチガチに制限されていたであろう日本で、女性達が自由にファッションを謳歌していた事に、ちょっと安堵しました。

日本のあちこちで古裂を物色していると、時々アルファベット柄とか、これ本当に昔の着物の生地だったんだよね?と思える不思議な柄に出会う事がありますが、そう言う経緯があったのだと納得。

戦後もしばらくは和装と洋装の割合が半々位で、着物の需要があったので、銘仙は益々モダンに華やかに発展しました。しかし1950年代にピークを迎え、徐々に洋装が普及して着物の需要は減り、特に日常着物の素材が羊毛に取って変わられると、銘仙製造は大きな打撃を受けました。しかし現在、銘仙はアンティーク着物として再注目されています。大正ロマンと呼ばれる着物は大抵は銘仙ですし、銘仙の柄の大胆さは現在の着物愛好者の個性的な着こなしに応えてくれるようです。